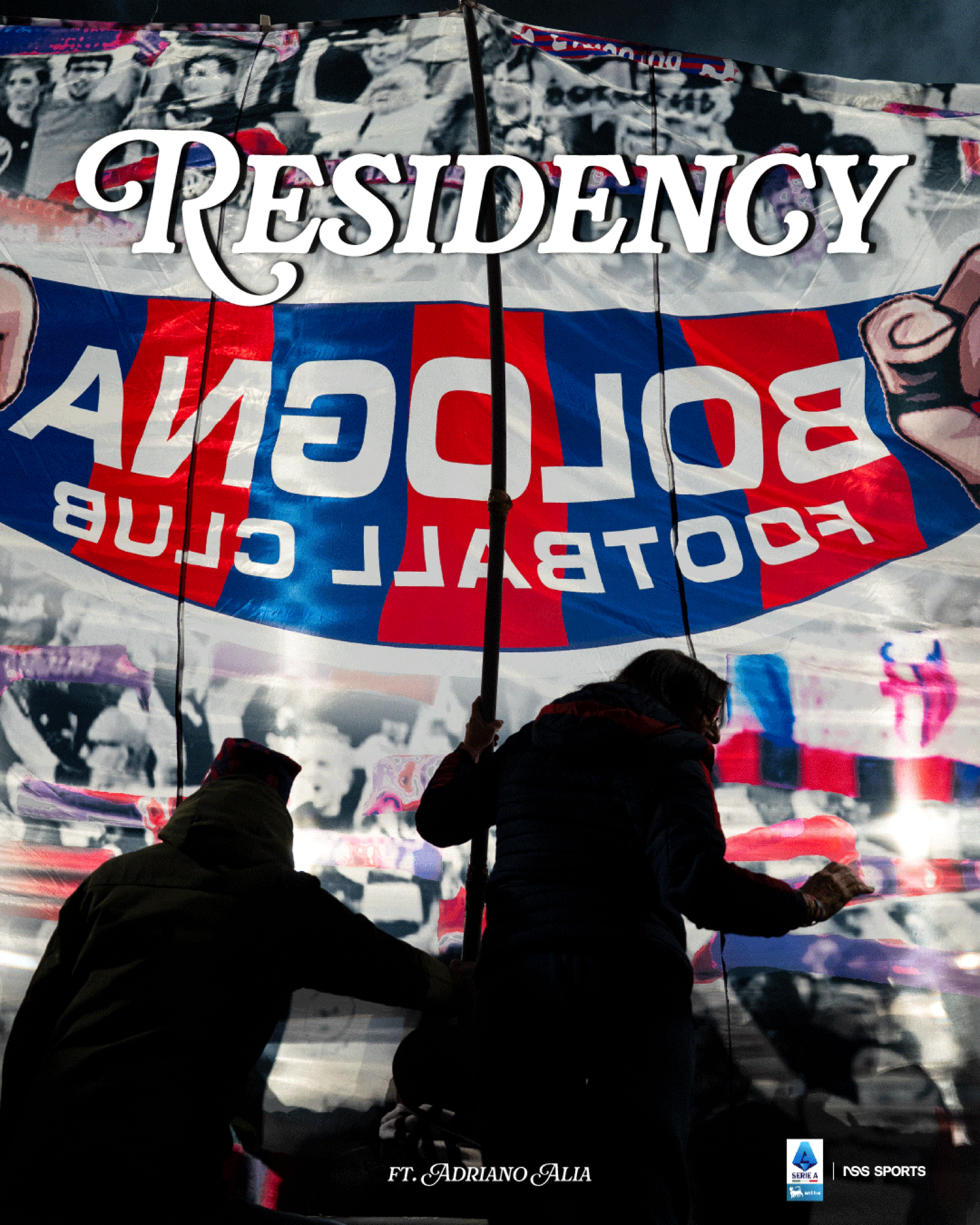

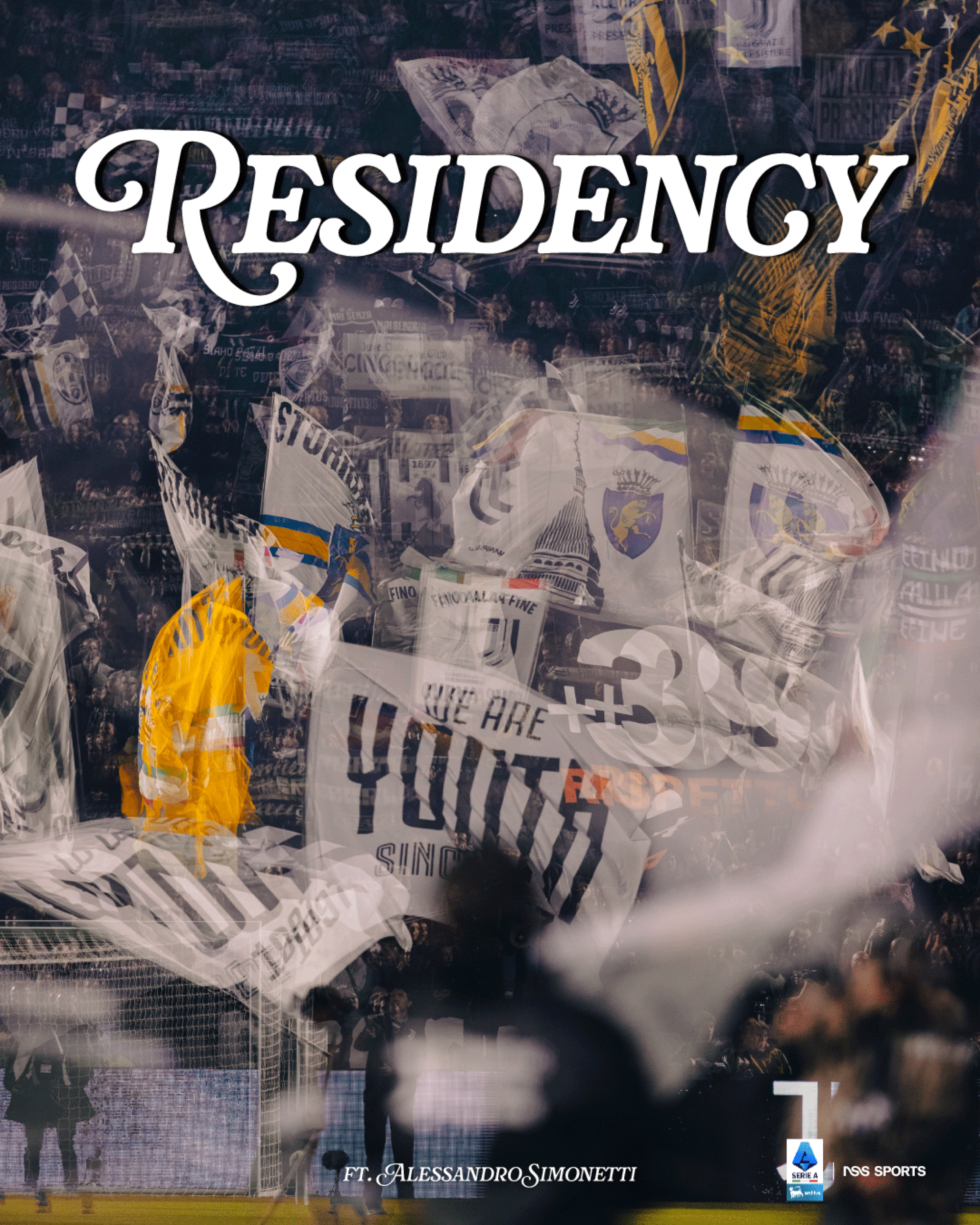

Esistenzialismo bianconero Se pensate che essere juventini sia la cosa più semplice del mondo, vi sbagliate di grosso

Essere juventini - oggi - non è poi così semplice. Sembra strano solo pensarlo, è un’affermazione quasi contraddittoria in relazione all’immagine universale del tifoso juventino un po’ arrogante e un po’ orgoglioso. Se da un lato c’è l’indissolubile consapevolezza di essere i più forti in Italia, dall’altro, a fare da contraltare, rimane vivo un insolito senso di apprensione. L’entusiasmo è contenuto e lo sballottamento mediatico a cui siamo quotidianamente sottoposti non ci rende tifosi sereni. Nick Hornby parlava di Arsenal e non di Juve, ma il concetto si sposa alla perfezione anche a maglie invertite: “nessuno ci vuole, e quest'antipatia la respiriamo quotidianamente intorno a noi”. Essere juventini vuol dire anche isolarsi e far fronte di continuo un’avversione totale nei nostri confronti, in uno contrasto antitetico che scoperchia l’eterogeneità del tifo bianconero stesso. Siamo ottimisti e siamo perplessi, condividendo uno stato d’animo che non sempre risponde al nostro status esteriore di “più forti”.

Sentimento contrastante

Solitudine. Non è una parola che viene spesso accostata a ciò che universalmente rappresenta la Juventus. Immaginatevi un grande acquario. Il pubblico è affascinato, assiste a una manifestazione che contestualmente lo allontana dalla comprensione di un contesto molto più ampio che sfugge all’aspetto visivo. Perché oltre c’è molto di più. Ci sono sensazioni e ci sono stati d’animo. Al di là del vetro può essere accogliente. Ma può anche essere angosciante, malinconico. Prendete lo squalo bianco ad esempio, che nei rari casi in cui si è provato a metterlo in un acquario ha sofferto a tal punto da nuotare solo ai bordi della vasca per poi lasciarsi morire dopo poche settimane. Emblema universale del fascino che suscita il pericolo eppure estremamente fragile. Una sensibilità che sfugge davanti al desiderio di vederlo nei panni del temibile predatore che la lunga tradizione letteraria e cinematografica ci ha insegnato a riconoscere. Chi guarda alla Juventus attraverso la lastra di vetro – pardon, il proprio credo calcistico – fatica a comprendere cosa ci sia oltre la vittoria e cosa significhi l’appartenenza a questi colori. Amarli significa parallelamente autoescludersi e prepararsi a fronteggiare una contrapposizione dicotomica con il resto dell’Italia pallonara. Che è motivo di vanto, ma anche di orgogliosa solitudine.

Questione di appartenenza

Non è facile definire uno stato d’animo così complesso e contraddittorio. Giurare fedeltà alla Juventus non è un atto dovuto. C’è chi compie una scelta comoda, per avere - statisticamente - un motivo in meno per innervosirsi nei weekend. Per poter rendersi immune agli sfottò del lunedì dei colleghi a lavoro. Per il solo gusto di legare le proprie simpatie a una squadra che è vincente per tradizione. Ma oltre a questa cupola di anestetizzazione, oltre a questa comfort-zone strategicamente costruita, non c’è nulla. Il fatto stesso di inserirsi forzatamente in questo contesto è una costrizione che con la Juventus non c’entra niente. Perché “simpatizzare” per comodo è la caratteristica per eccellenza di chi percorre le scorciatoie che tagliano fuori la metà del contesto. Coloro che in Serie B, nel post Calciopoli, negli anni di Del Neri e Zaccheroni, durante le finali di Champions League e di fronte alle continue delusioni europee fischiettavano con indifferenza per camuffare una fede maldestramente ostentata nei periodi vincenti che hanno fatto da contraltare a tutto questo. Una categoria da sempre mal sopportata, perché accresce numericamente una frangia di tifosi che tifosi non sono e di cui faremmo volentieri a meno. Gli stessi che sottoscrivono l’abbonamento per poi andare allo stadio solo nei big match, creando un vuoto sugli spalti e un vuoto di tifo che in quelle partite da presunto 1 fisso serve come l’acqua nel deserto per mantenere viva la concentrazione. Ci sono tanti fattori che impoveriscono il contesto, come il prezzo stesso dei biglietti, non del tutto semplici da acquistare, non del tutto accessibili per un pubblico “popolare”. Con importi più moderati e commisurati al portafoglio medio di chi va allo stadio si risolverebbe anche l’impressione “stadio mezzo vuoto” che spesso nelle gare meno sentite si percepisce. Il nostro è un pubblico strano ed esigente, pieno di fratture interne e contraddizioni. Al Delle Alpi prima e all’Olimpico poi le curve erano due, allo Stadium sono diventate un blocco unico, diviso simbolicamente dai due anelli. Il tifo organizzato bianconero è spesso finito nella vorticosa spirale mediatica legata alle infiltrazioni della ‘Ndrangheta in curva, con la Cassazione che ad aprile ha anche confermato come i clan controllassero gli ultras per spartirsi i ricavi del bagarinaggio. L’immagine percepita del nostro pubblico è amara e stridente, figlia di una tifoseria che è notoriamente un ricettacolo di contraddizioni. L’infame striscione 'Quando volo penso al Toro' e la memoria sempre viva delle tragedie bianconere, dall’Heysel al ricordo di Alessio e Riccardo. La ferocia nei cori contro i (nostri) giocatori poco graditi, la standing ovation quando la curva riconosce la classe (Quagliarella ogni volta che viene allo Stadium, Ronaldo dopo la rovesciata con il Real). L’eterogeneità del tifoso bianconero si riflette in ogni aspetto della tifoseria nel suo insieme. Una tifoseria da sempre variegata, contrapposta e “globalizzata”.

Ricordi

La prima immagine che ho di me da juventino risale a quando avevo 7 anni, in un momento chiave che per molti potrebbe essere banale. Eppure, prima di quel 5 maggio (sì, proprio quel 5 maggio), la miccia della passione si era già accesa. Folgorato dalla grinta di Nedved, abbagliato dalla classe di Del Piero. Con il 5 maggio tutto esplose definitivamente. Io, piemontese, nato in una famiglia di piemontesi, con il mito della Juve a fare da filo conduttore tra le generazioni. Una juventinità caldeggiata da mio padre, la cui passione riecheggia ancora per le scale di casa mia, quando da piccolino ero costretto ad andare a letto presto nelle notti europee e la mia buonanotte veniva scandita dal suo tifo in salotto. Un sentimento bianconero promosso anche da mio nonno, che benché faticasse a ostentare la sua fede, mi regalò la prima maglia, acquistata la mattina stessa alle bancarelle del mercato. Non era originale, ovviamente. Ma a me importava poco. Bastava quel “Camoranesi 16” a rendermi il bambino più felice del mondo. Poi la prima volta allo stadio, al Delle Alpi, sempre con mio padre, in un Juventus-Perugia 2-2 che ci consegnò il 27esimo scudetto. Da lì la Juve per me ha rappresentato tanto, ha sedimentato amicizie e mi ha fatto vivere un’intera gamma di emozioni. Spesso contrastanti, certo, ma sempre legate da un amore indissolubile per questi colori.

Tifare Juve non è semplice

Oggi essere juventini significa - anche - soffrire. Non fraintendiamo: vincere aiuta, eccome. Ridimensionare drasticamente le speranze delle contendenti per 8 anni significa arricchire un distintivo di grado già scintillante per tradizione. Con qualche stelletta in più e molte simpatie in meno. Ma se vincere allontana, non vincere non significa il contrario, anzi. Il fardello della delusione europea è gogna quotidiana per ogni juventino, costretto a vagare con un cartello al collo che mette in luce il record negativo delle sette (!) finali perse che nessuno ci invidia. Un primato scolpito nel “Co-come mai, la Champions League tu non la vinci mai”, coro ormai universalmente dedicatoci grazie alla creatività del tifo nerazzurro. In estrema sintesi, che si vinca o che si perda, gli elogi (nel primo caso) o le parole di conforto (nel secondo) non arrivano mai. Continuiamo a dirci con ostentazione che va bene così. Ci teniamo l’astio altrui con orgoglio. Abbiamo le spalle larghe. Anche se forse - su quelle spalle - una pacca ogni tanto non ci darebbe fastidio. Tutte quelle espressioni che oscillano tra “la Juve ruba” e “fino al confine” un po’ di irritazione ce la provocano, benché fatichiamo ad ammetterlo. Perché il rossore provocato dallo schiaffo che ci ha tirato l’Ajax è ancora lì, vivo, a ricordarci che a infrangere i nostri sogni europei - la nostra chimera - siano stati una banda di ragazzini. Perché l’umiliazione targata Atalanta è un taglio ancora profondo. Perché il gioco-non-gioco che ha innescato noia e irritazione con cadenza settimanale ci ha fatto diventare oggetto di dibattito costante in tv. Tra giochisti e risultatisti. Tra teorici e pratici, in un botta e risposta stucchevole e a tratti quasi imbarazzante. CR7 arrivato in pompa magna, gli articoli su qualsiasi cosa facesse dentro e fuori dal campo, l’eliminazione prematura, il campionato vinto passeggiando. Insomma, costantemente nell’occhio del ciclone. Siamo la Juve dopotutto. Ma un po’ - come detto - ci tormentiamo, alla ricerca continua e spasmodica del nostro massimale, in cui vincere e basta è diventato addirittura un obiettivo secondario. L’upgrade è diventato vincere, convincere e magari stravincere, giocando bene e divertendo. Facile no? L’estate era cominciata con il migliore orizzonte migliore possibile, rimedio universale alla nostra apprensione e detonatore di un’eccitazione che si era un po’ persa per strada. Ci avevamo creduto, ci avevamo sperato, ci eravamo cascati. Accecati dall’effetto clamoroso ed elettrizzante che tale notizia ci stava provocando. Addirittura l’Agi aveva smosso i tizzoni riaccendendo l’entusiasmo con uno scoop poi rivelatosi un totale buco nell’acqua. Guardiola non è arrivato e noi tutti ci siamo sentiti traditi nel cieco trasporto che un po’ ingenuamente ci aveva portato a crederci. E allora ecco Sarri. Tanti hanno storto il naso, tanti si sono detti fiduciosi. Ma la percezione è che i pensieri dei tifosi bianconeri stiano convogliando verso una perplessità collettiva con inclinazione ottimista. Il colpo de Ligt ci ha fatto bene e forse adesso la fiducia si sta gradualmente facendo largo. Se sarà l’anno della Champions è presto per dirlo, ma la voglia di toglierci questo sassolino (masso) dalla scarpa è considerevole. E dopo 23 anni non vediamo veramente l’ora.